|

これからはコミュニティー活動の一環として

困っている日本人の力になることができれば

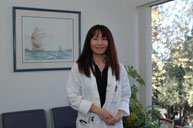

アメリカで夢を実現させた日本人の中から、今回は獣医師の西山ゆう子さんをご紹介。日本で念願の獣医師になりながら、女性であるために差別され、バケーションで来たロサンゼルスで女性医師が活躍しているのを目の当たりにして移住。アメリカでも獣医師免許を取得し、今年1月に動物病院を開業した。

|

【プロフィール】にしやま・ゆうこ■ 1961 年生まれ。札幌市出身。84 年に北海道大学獣医学部卒業、86 年修士号取得。動物病院勤務後、90 年渡米。95 年、米獣医師国家試験合格。アイオワ州立大学でインターン後、ロサンゼルスの動物病院に勤務。今年1 月、ガーデナにVillage Veterinary Hospital 開業。著書に『小さな命を救いたい-アメリカに渡った動物のお医者さん』。 |

そもそもアメリカで働くには?

- アメリカで働くためには、原則として合法的に就労可能な「ビザ」が必要になります。

アメリカ・ビザの種類と基礎知識 - 日本から渡米してアメリカで働く方法として、18ヶ月の長期インターンシップも選択肢の1つ。

アメリカでワーキングホリデーのように働く!「J-1ビザインターンシップ」徹底解説

差別のないアメリカ女性でも楽しく仕事

診療のほかにも、講演、執筆依頼などで

多忙な毎日を送っている |

昔から動物が好きで、大学では獣医学を専攻しました。同級生のほとんどは研究職に就いたのですが、実験で殺すよりは動物を救う立場になりたいと思い、獣医師の道に進みました。獣医師免許を取ったのは1986年です。この年は男女雇用機会均等法が発令になった年でしたが、4年ほど勤務した東京や北海道の病院では、まだ同期の男性医師に比べて給料にも明らかな差がありましたし、お茶を入れたりランチを作ったり、トイレ掃除や洗濯と、男性はしなくてもいい仕事をしなければならない状況でした。診察室に入っても、私は「女の子」扱いです。「不満があるなら結婚して家庭に入れば」という環境で、当時は獣医師だけでなく、社会で仕事をする女性全般がそういう目で見られていた時代でした。反対に患者さんのほうが、誠意を込めて治療に当たると、親しみを持って接してくれました。

自分なりに成長したいという思いがあったので、社会の女性差別と闘いたかったのですね。勤務内容や実績をあげて院長に掛け合ったりもしたのですが、当時はまだ古い体質が残っていました。嫌な部分もたくさん見て、知らず知らずのうちに息苦しくて疲れていたのだと思います。それで3週間の予定でロサンゼルスにバケーションに来たのが90年のことです。

視察のつもりでこちらの動物病院を見て回ったのですが、女性の獣医師でも皆、とても楽しそうに仕事をしていたので驚きました。日本では仕事は厳しいもの、辛いものと思っていたのに、こちらでは女性も和気あいあいと笑いながら仕事をしています。「いつかこんなところで仕事ができたら」と思いました。でもお金もないし、ビザもありません。それでも調べたら『アニマルテクニシャン』という職業があり、問い合わせると外国人でも獣医師の証明があれば無料で州ライセンス取得の試験を受けられることがわかりました。英語もろくにわかりませんでしたが、言葉を一生懸命覚えて試験を受けたら、受かったのです。それを糧に就職活動をしたら、バレーの病院で採用してくれることになり、当時はビザもすぐに下りたので、すぐ働き始めました。

アニマルテクニシャンというのは、別名アニマルナースとも呼ばれ、それこそケージの掃除とかもするんですね。当時はよく人から「日本では獣医師だったのに、ケージの掃除までして屈辱じゃない?」などと聞かれましたが、そんなことはまったくありませんでした。こちらでは一生懸命に働けば認めてくれて、給料もどんどん上げてくれます。外国人だからと差別を受けたこともありません。

国家試験のために仕事しながら猛勉強

ホスピタルに勤務するメンバーと。

院内はいつも明るい雰囲気 |

そのうち仕事をしながら、獣医師の資格を取ることにしました。こちらは国家試験と実技試験、1年間のインターンがあるのですが、国家試験は難しかった。試験は年2回あり、5回くらい落ちました。当然英語の試験で、アメリカの獣医学部の学生と椅子を並べて受けるのです。獣医学の世界はアメリカの方が進んでいるので、知らなかった知識もたくさんあり、専門用語も日本ではドイツ語が入っているのであまり役に立ちません。力の限界まで勉強して落ちると、くやしくて声を上げて泣きました。でも、女性だからという差別にはがんばっても勝てないけど、落ちるのは実力が足りないから。がんばるしかないと思いました。

95年にようやく合格し、アイオワ州立大学でインターンをした後、テクニシャンとして働いていたバレーの病院に、今度は獣医師として戻ることができました。国家試験も大変でしたが、アメリカはドクターとしても厳しいところだと思います。日本のように「薬を出して様子を見ましょう」は通りません。インフォームドコンセントが浸透しているので、理論立てて説明して、飼い主さんと相談しながら治療方法を決めていきます。検査も積極的に行わなければなりませんし、獣医師の世界にも外科や皮膚科などの専門医がいるので、専門医にもタイミング良く紹介しなくてはなりません。チームワークで仕事しなくてはならないのですね。獣医師は小児科医と同じようなもの。患者は訴えることができないので、飼い主さんとのコミュニケーションが大切なのです。

疎遠になっていたが日系社会に役立ちたい

日本に嫌気が差してこちらに来たので、長い間日系社会とは疎遠になっていましたが、15年以上住んで思うのは、やはり困っている日本人の力になりたいということです。私は日本語ができるので、それこそベーカーズフィールドやサンディエゴなど、カリフォルニア中から飼い主が来られます。言葉だけの問題けではなく、ペットがどんなに重病だったとしても「すぐに診てくれ」と強く言えない日本人は多いのではないかと思います。これからは、困っている日本人の方に「大丈夫ですよ」と言って安心させてあげられるようにと思い、サウスベイに自分の病院を開業しました。

獣医師というのは、精神的にも肉体的にも大変で、知識やコミュニケーション力が要求されますが、苦しんでいる動物や困っている人を助けられる仕事でもあるので、大変でもやり甲斐があります。獣医師を目指す人は、ぜひがんばってほしいと思います。

(2006年4月1日号掲載)