世界最高峰の大学教育を誇るアメリカで、学ぶ価値とは?

本特集では、各分野のプロフェッショナルにお話を聞き、アメリカの大学教育の特徴や学費・奨学金の情報、求められる学生像についてまとめました。また、日本の大学進学事情についての情報も盛り込み、アメリカもしくは日本の大学に進んだ学生体験談も紹介します。

※本コンテンツは「ライトハウス 秋の増刊号 2016年」に掲載されました(2016年6月1日号掲載の特集を再編集したものを一部含みます)。

アメリカの大学進学について

アメリカの大学で学ぶ価値

アメリカの大学は、他に類を見ないユニークな教育システムを有しており、その教育を受けるために、世界中から2016年現在、100万人の留学生が集まってきています。アメリカの大学を一言で言えば、一人一人のポテンシャルを最大限に引き上げるための教育の場。日本や他の国の大学とは比べものにならないほど専攻の種類が多く、また進学後も自由に専攻が変えられるなど、学生本位の柔軟なプログラムが提供されています。

17、18歳の高校生にとって、将来の進路を一つに決めて学部や学科を選ぶのは至難の業です。むしろ大学生になって幅広く社会を見ることで、自分が本当にやりたい分野が見つかるという人も少なくありません。そのような学生にとって、大学進学後に専攻を自由に選べるアメリカの大学のシステムはとても魅力的なものと言えるでしょう。アメリカの大学は学部や学科による選考ではなく、大学で一本化された入学審査(アドミッション)となっています。大学に合格した学生は、学部や学科への入学資格を得たのではなく、その大学そのものに入学する資格を得たことになります。そのため、大学入学後も自由に専攻を変えたり、また専攻を決めずに受験することもできたりするのです。こうした柔軟な教育システムを持つ大学は世界中どこを探しても他にはなく、個々の学生のポテンシャルを伸ばすことに注力するアメリカならではの制度と言えるでしょう。

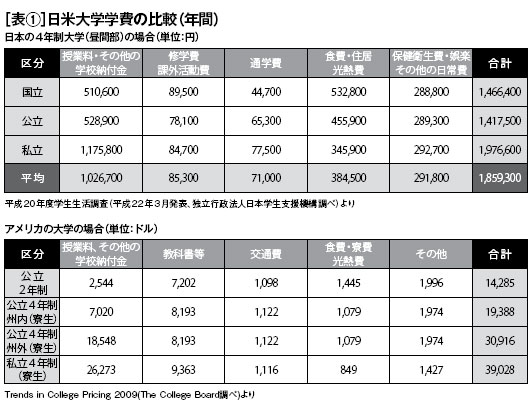

【表①】世界各国からアメリカの大学に進学する留学生数の推移

|

しかし近年、日本の若者の内向き姿勢が顕著になっているとよく言われます。実際に日本からアメリカの大学に進学する留学生の数は2000年代に入ってから減り続け、過去13年間で約6割減りました。これに対して、インドからの留学生は倍増、中国からは4倍近くにまで増えています。これらを比較すると、日本はグローバル化が進むアジアの潮流に逆行しているように感じられます。(表①)

少子高齢化が進み、国内市場が飽和する中、日本企業が生き残るにはグローバル化が不可欠。それにもかかわらず、グローバル化を支える人材が育っていないことに、日本の産業界は危機感を持っています。日本の大学は、教育のグローバル化を掲げた取り組みを進めていますが、状況は改善されていません。

このような深刻な日本の状況を救ってくれるのは、海外で育つ子どもたちかもしれません。アメリカで育つ日本の子どもたちは、日米2つの言語を操り、2つの文化に日々接しています。それに加え、第3の言語を学ぶ生徒も少なくありません。子どもたちは無意識のうちに国際感覚を身に付け、国際社会へ目を向けています。将来日本で活躍し、日本の社会や経済を支える人材がここから生まれてくることが期待できます。海外で学ぶ日本の子どもたちは数多くのチャンスを持っているとも言えるのです。では、そんな恵まれた環境に住む私たちや、その子どもたちは、いったいどうやって大学を選べばいいのでしょうか。

アメリカの大学におけるリベラルアーツ教育

アメリカの大学は4つの種類に大別されます。(表②)

知名度が高く幅広い専攻を持つ大規模な総合大学に目がいきがちですが、全学生にそれがベストな選択とは限りません。将来の進路が決まっていない学生や、主体的に学習を進めるのが苦手な学生には、サポートがしっかりしている小規模の大学の方が適しているかもしれません。

そこで、アメリカの大学教育の特徴に「リベラルアーツ教育」が挙げられます。これは、身に付けるべき教養を深めるための教育であり「教養教育」とも呼ばれています。アメリカでは、教養教育に力を入れる「リベラルアーツ・カレッジ」が高い人気を誇り、日本人でもこの種のカレッジを希望する学生が増えています。

【表②】アメリカの大学の種類は大きく分けて4つ!

◆総合大学

幅広い専攻分野を持ち、大学院教育や研究にも力を入れている大学。多くの州立大学や大規模私立大学が含まれる。 |

◆リベラルアーツカレッジ

教養の修得を重視し少人 数制で質の高い教育を提 供する大学。学部に特化した小規模大学が多く、きめ細かいサポートが魅力。 |

◆単科大学

音楽、美術、工学など特定の学部に特化した大学。専攻が明確に定まっていて効率的に学習を進めたい学生向き。 |

◆短期大学

2年制大学で、4年制大学への編入を目指す「進学コ-ス」と職業技術を修得する「職業訓練コ-ス」がある。 |

リベラルアーツ・カレッジとは、高い教養を有するバランスの取れた人間の育成に注力した大学です。学部の教育を重視していて、特定の職業に直結する専門知識や技術の会得だけでなく、幅広い教養の修得にも力を入れた教育を行うことで、将来さまざまな分野で活躍できる人材を育てることが狙いです。

教養教育は、日本の大学でも行われてきました。大学4年間を「教養課程」と「専門課程」に分け、教養課程で一般教養を幅広く身に付けるのが一般的で すが、教養教育は日本ではあまり重要視されてはいませんでした。特にバブル後の就職氷河期以降、就職率を高めたい、即戦力を求める企業のニーズに応えたいとする大学の思惑が”専門教育偏重”の流れを加速させました。

リベラルアーツ・カレッジは小規模の私立校が多く、大規模な総合大学では得られない、各学生のニーズに応じたきめ細かい指導が受けられることが魅力です。リベラルアーツ・カレッジではそれぞれの学生に進路カウンセラーが付き、クラスの履修方法や専攻の選び方、将来の進路に至るまで親身になって相談に乗ってくれます。もし自分に合う専攻がない場合、新たに専攻を作ってもらうこともできます。

リベラルアーツ・カレッジは専門分野が学べないので就職に不利だと誤解する人もいますが、そうではありません。日本の「教養学部」とは異なり、アメリカのリベラルアーツ・カレッジでは、自分の専門分野についてもしっかり 学びます。学部生に対する研究支援について、むしろ研究系大学よりもリベラルアー ツ・カレッジの方が優れている場合が多く、大学1年生からリサーチを行う学生も少なくありません。

大学選びのための情報収集

実際にアメリカの大学を選ぶにあたっての情報収集は、何から始めるとよいのでしょうか。まず、The College Board(www.collegeboard.com)のウェブサイトを活用して、3,000校以上の中から、自分の条件を入力し、大学を検索してみましょう。自分に最も合う大学を見つけるために、なるべく地域を絞らず全米を対象に探してみてください。

アメリカの18歳の人口は年々増加しており、特に人口増加の激しいアリゾナ州やテキサス州などの西部や南部では、大学受験者数も急増しています。またカリフォルニア州のように、他州に比べると人口に対して大学の少ない州では、必然的に競争が激化します。そして州立大学の学費の高騰や教育水準の下降も深刻な問題となっています。ですから州外の大学も含め、幅広い視点で自分に合った学校を探すことが必要です。

興味のある大学が見つかったら、ぜひキャンパスツアーに参加してみましょう。自分と相性の良い大学を探すのにベストな方法は、実際に訪問することです。遠くの大学ですぐに訪問するのが難しい場合は、メールやSNSで大学のアドミッションに直接質問し情報収集することをお勧めします。キャンパスツアーは通年で行われているので、夏休みを利用し州外の大学を訪問するのも良いでしょう。その学校の雰囲気、居心地、アドバイザーの対応などが、自分に合っているかどうかを確認しましょう。将来の目標が一人一人異なるように、それを実現するための大学進学の方法もそれぞれ異なります。大学だけでなく、大学院そして社会に出てからをイメージして、大学の知名度や周囲の意見に惑わされず、情報収集を進めましょう。

例えばハーバード大学は、世界的権威の教授陣を擁する名門大学として有名ですが、著名な教授のクラスが取れるのは大学院の学生です。学部ではアシスタントの学生が担当しているクラスも少なくありません。また、「ビジネスに強い大学」「バイオに強い大学」などの特徴を打ち出している大学も、そのメリットを享受できるのは大学院からという場合が多いのです。ですから、学部レベルの大学選びでは、前述のようにいかに自分に合う大学かを優先してください。

また、大学によっては表③のように、非常に特徴的な教育システムを持つところもあります。

【表③】特徴的なシステムを持つアメリカの大学リスト

そして、特徴的な学習スタイルを採用する大学もあります。

●Colorado College (コロラド州)www.coloradocollege.edu

一つのことに集中して学びたい学生向き

同時に複数の教科を学ぶことにストレスを感じたり、同日に複数のテストや提出物があると精神的に追い込 まれたりするタイプの学生に適した大学です。この大学の特徴は、学期制 ではなくブロック制を採用していること。3週間半を1ブロックとし、1ブロックに1クラスのみ受講する履修スタイルです。一つの教科に集中できるので落ち着いて学ぶことができます。

●New College of Florida (フロリダ州)www.ncf.edu

テストにプレッシャーを感じる学生向き

学習への意欲は高いけれど、試験で実力を十分に発揮できないという学生に人気の大学です。この大学の成績評価はABCではなく、担当教授が学生の成果を文章で論じます。日々の取り組みそのものが評価されるので、学生はテストのプレッシャーから解放されます。文章での評価は努力がしっかり伝わるため、頑張った学生は大学院入試でも有利。メディカルスクールやロースクールなどへの高い合格率を誇っています。

●Curry College (マサチューセッツ州)www.curry.edu

学習に問題を抱えている学生向き

ADHD(注意欠陥・多動性障害)やDyslexia(読語障害)のような発達障害を持つ学生の支援で先駆的な取り組みをしているリベラルアーツカレッジ。Program for Advancement of Learning(PAL)というプログラムを通じて、個々の学生の学習ニーズに合ったサポートを提供しています。アメリカでは、学習に問題を抱えている学生のための支援プログラムがどの大学にもありますが、一般の大学が提供できる範囲のサポートでは不十分な学生も多く、その場合は特別なプログラムを持っている大学が最適です。

アメリカの大学入学審査の特徴

①将来性や人間性を重視

アメリカの大学のアドミッションは一般的な日本の入学審査と大きく異なります。日米の大学で入学審査が異なる最大の理由は、求める学生が異なるからです。日本の大学は「現在優秀な学生」を評価しますが、アメリカは「将来伸びる学生」を求めます。つまり、現時点の成績だけで判断するのではなく、将来のポテンシャルを見極めて評価するのがアメリカの大学です。

アメリカで学生の将来性を重視する理由は、卒業生が社会で活躍することが大学の長期的な繁栄につながると考えているからです。社会で活躍する卒業生が増えれば大学の名声は高まり、寄付金も増え、大学の経営基盤がより強固になります。そのため、アメリカの各大学は学生のポテンシャルを的確に評価しようと工夫を凝らします。ポテンシャルを伸ばす教育を目指すアメリカの大学は、アドミッションにおいてもポテンシャルを重視した選考を行っているのです。

将来性を重視するアメリカの大学では、学業以外の取り組みや人間性もアドミッションで評価されます。もちろん高校の成績が重要なのは言うまでもありませんが、成績以外もきちんと評価しようという傾向は年々高まっているように感じられます。特に難関大学ほどその傾向は強く、アイビーリーグの大学やスタンフォード大学のようないわゆるトップスクールは、どんなにアカデミックが優れていても、それだけで合格を勝ち取るのは困難です。

人物評価の方法として最重要なのは、アプリケーションの中のエッセイです。学生がどんなことを考えながら生きてきたのか、将来どのようなビジョンを持っているのかなど、大学はエッセイを通じて学生の人物像を読み取ろうとします。従ってアメリカでは、受験生はエッセイを通じて自分の良い面をどう大学に伝えるかという戦略が重要です。

②他の学生との差別化が重要

アドミッションにおいて最も重要なことは、他の学生との差別化です。アメリカの大学は、学生を選ぶ際に、その学生が他の学生と比べてどう違うかを見ます。他の学生にはないユニークな点があるからこそ、その学生を合格させる意味があると考えます。従って、進学準備をする際は、他のクラスメイトと横並びで考えるのではなく、自分の強みや良いところを伸ばすことに注力をすることがポイントです。

こうした「他の学生との差別化」の重要性は奨学金獲得に関しても当てはまります。自分を差別化できる大学、つまり自分が特別な存在になれる大学を選ぶことがポイントです。難関大学を避けて成績など学力面で他の学生と差別化できる大学を選ぶのは最もポピュラーな方法です。

「自分の成績では差別化は難しい」と悲観的になることはありません。自分が特別な存在になる方法は、成績以外にもいろいろあります。例えば、アドミッションにおいてダイバーシティーは常に最重要テーマのひとつであり、少数派の学生は優遇されます。例えば、リベラルアーツ・カレッジでは男子学生が優遇され、工科大学では女子学生が優遇されます。

③全学生対象のメリット・スカラーシップ

アメリカの大学に進学する上で、高額な学費は大きなハードルです。大学によっては年間7万ドルにもなる学費を全額払って進学するのは現実的ではなく、各大学はさまざまなファイナンシャル・エイドを提供して、多くの学生に進学の機会を与えています。

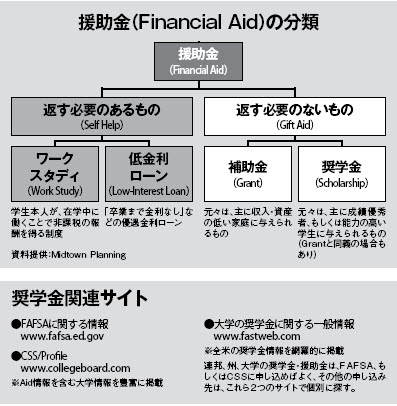

奨学金は次の3つに大別されます。

①ニードベース

家庭の所得が学生の学費を全額負担するのに十分ではないと判断された場合、不足分の一部または全部を大学が負担する制度。原則として米国市民および米国永住者が対象ですが、一部の大学では非永住学生や外国人留学生のファイナンシャル・ニーズも考慮されます。

②メリットベース

学生個人の評価に対して提供される奨学金。大学がその学生をどの程度欲しているかによって金額が定められる場合が多いため、その額は一人ひとり異なります。メリット・スカラーシップは、合格者に対して入学を促すためのツールとして利用されるため、合格通知と同時期にオファーされるのが一般的で、非永住者や外国人留学生も対象となります。一定の条件を満たすことを条件に4年間同額が給与されます。なお他の奨学金と同様、返済不要です。

③タレントベース

スポーツや芸術で高い能力を有する学生に対して提供される奨学金。NCAAの上位ディビジョンで活動するアスリートを対象としたアスレチック・スカラーシップや、大学で音楽活動を行う学生を対象としたミュージック・スカラーシップ等が含まれます。非永住者や外国人留学生も対象です。

中でも、②メリットベースのメリット・スカラーシップの獲得は、国籍を問わず、全ての学生が対象になるという点で、最も重要な方法と言えるでしょう。ずば抜けて高い能力を持っている必要もなく、大学が欲しいと思う学生であれば対象となるメリット・スカラーシップは、学力やリーダーシップなど学生個人の評価に基づいて提供される奨学金で、その金額は、2千ドル程度からフルスカラーシップ(学費全額免除)までさまざまです。

Rolling Admissionを採用する大学では締切日は明確に定められていませんが、メリット・スカラーシップで有利な条件を得るためには少しでも早くアプライすることを心がけてください。また、早期締切(Early Action)が設定されている大学にアプライする場合は、ぜひこの制度を利用しましょう。

締切直前に願書を提出する学生よりも、早期に提出する学生の方が評価が高くなることと同様に、その評価の違いは奨学金の額にも影響します。早期にアプライする学生は自分の大学に高い関心を持っているので、メリット・スカラーシップを弾んで入学の意思を確実にしたいという意図が大学側に働きます。また、学生の評価が同じでも、アプライする時期によりメリット・スカラーシップの金額が異なる場合があります。奨学金の予算は限られているので、終盤になれば財布の紐は固くなりがちです。自分の強みを評価してくれる大学は必ずあるはずですが、どの大学が評価してくれるかを予測するのは困難です。そこで、なるべく多くの大学にアプライすることをお勧めします。闇雲に受けるのではなく、自分に合ったプログラムがあり、かつ自分の強みを評価してくれそうな大学に狙いを定めて数多く受けてください。

入学審査の最新動向

①SATのリニューアル

アメリカの大学のアドミッション(入学審査)は毎年少しずつ変化しています。特に2016年はアドミッションテストに大きな動きがあり、SATの内容が刷新され、3月から新テストに移行しました。

アメリカの大学では、出願時にSATまたはACTの入学審査テストを義務付けるところが多く、学生は自分に合った方を選んで準備します。大学は将来性を重視して学生を選びますが、中でもSATは、学生の将来性を測る判断として、数多くの大学に利用されてきました。しかし近年はSATの有効性に否定的な研究結果が発表されるようになり、大学のSAT離れが進みました。これが学生のSAT離れを呼び、2013年にはACTのシェアがSATを追い抜きました(表④)。

【表④】SATとACTの受験者数の推移

|

これによりSATを実施するThe College Boardは2016年春から学力評価テストとして、SATをリニューアルしました。新しいSATは、高校のカリキュラムに沿った内容で、学生が大学で学ぶための基礎学力があるかどうかを測ることを目的としています。The College Boardが、新旧SATの両方を受けた生徒を対象に行ったアンケートによると、6対1の割合で新しいSATが評価されているようです。

SATがリニューアルされたことにより、いわゆるテスト対策に多大な時間を割く必要はなくなりました。高校での日々の学習の積み重ねが結果的にスコアアップにつながります。やみくもに専門塾などに通うより、まずは日々の学習にしっかり取り組んだ上で、SATかACTのどちらか自分に向いている方のテストを選んで受験しましょう。

②今夏導入のアプリケーションシステム

アメリカの大学のアプリケーションで今年注目されているのがコアリション・アプリケーションと呼ばれる共通出願システムの導入です。現在、アメリカでは約600の大学でコモン・アプリケーションが利用されていますが、コアリション・アプリケーションは、アイビーリーグや有名リベラルアーツ大学が共同で作り上げた新しいアプリケーションシステムで、2016年8月現在で、94校が採用しています。2016年7月からアプリケーションのウェブサイトがスタートし、2017年の秋、シニアになる学生から利用が可能です。

中心となるのはオンライン上の「Locker」と「Collaboration Space」です。これは9年生から使用できる無料のシステムで、「Locker」は学生が学校で取ったクラスやエッセイ、プロジェクトを管理できるほか、課外活動の情報も掲載できます。高校での生活を事細かに記したポートフォリオのようなものです。また、学生は「Collaboration Space」にアドミッション担当者など情報を共有したい人を招待してアドバイスを受けることができます。

現在アメリカの大学では、学力に加え、どんな人物であるかも入学審査の対象となっています。近年、この人物評価の方法として最も重要視されているのがエッセイですが、コアリション・アプリケーションでは、双方向コミュニケーションを通じて、従来のアプリケーションよりも、深く人物を評価できる方法として期待されています。これまでも、キャンパス訪問やFacebookなどのSNSにより、学生と大学のアドミッション担当者とのコミュニケーションの双方向化は進んでいましたが、学生は「Collaboration Space」を通じて、必要なアドバイスをもらうことができ、大学側も「Locker」の情報から学生のことを深く知ることができるのです。

コアリション・アプリケーションは、メディアを賑わせる全米大学ランキング上位の一部の難関大学のみが導入するシステムであり、コモン・アプリケーションに代わることはありません(表⑤)。しかし、高校に入学したときから大学進学を念頭において準備できることや大学とコミュニケーションが取れること、そしてこれまで学習や進学準備支援を受けづらかった低所得層の学生の進学率アップにもつながるなどの利点があり、出願システムの新しいオプションとして注目されています。

【表⑤】全米大学ランキングおよび「Common Application」への対応可否

2016

ランキング |

大学名 |

場所 |

Common

Application |

Coalition

Application |

| 1 |

Stanford University |

Stanford, CA |

◎ |

◎ |

| 2 |

Williams College |

Williamstown, MA |

◎ |

◎ |

| 3 |

Princeton University |

Princeton, NJ |

◎ |

◎ |

| 4 |

Harvard University |

Cambridge, MA |

◎ |

◎ |

| 5 |

MIT |

Cambridge, MA |

X |

X |

| 6 |

Yale University |

New Haven, CT |

◎ |

◎ |

| 7 |

Pomona College |

Claremont, CA |

◎ |

◎ |

| 8 |

Brown University |

Providence, RI |

◎ |

◎ |

| 9 |

Wesleyan University |

Middletown, CT |

◎ |

◎ |

| 10 |

Swarthmore College |

Swarthmore, PA |

◎ |

◎ |

| 11 |

University of Pennsylvania |

Philadelphia, PA |

◎ |

◎ |

| 12 |

Amherst College |

Amherst, MA |

◎ |

◎ |

| 13 |

University of Notre Dame |

Notre Dame, IN |

◎ |

◎ |

| 14 |

U.S.Military Academy |

West Point, NY |

X |

X |

| 15 |

Northwestern University |

Evanston, IL |

◎ |

◎ |

| 16 |

Columbia University |

New York, NY |

◎ |

◎ |

| 17 |

Dartmouth College |

Hanover, NH |

◎ |

◎ |

| 18 |

Tufts University |

Medford, MA |

◎ |

◎ |

| 19 |

Bowdoin College |

Brunswick, ME |

◎ |

◎ |

| 20 |

University of Chicago |

Chicago, IL |

◎ |

◎ |

まとめ

●アメリカの大学を一言で言えば、一人一人のポテンシャルを最大限に引き上げるための教育の場。

●質の高い教育をリーズナブルな学費で受けるために、自分に合った奨学金獲得方法を考えて大学を選ぶ。

●アメリカの大学の入学審査は、学生の将来性や人間性を重視している。

●入学審査では、他の学生との差別化を意識することが重要。

●2016年3月からSATがリニューアル。高校での日々の学習が重要に。

●2016年夏から、一部大学で「コアリション・アプリケーション」導入。出願システムのオプションが増えた。

【取材協力】

原田 誠

MACS Career & Education

2033 Gateway Place #500, San Jose

☎ 408-786-5359

E-mail: info@macscareer.com

www.macscareer.com

アメリカの大学における学費とファイナンシャルエイドの最新動向

FAFSA申請は10月1日から

ここ数年アメリカでは、オバマ大統領が行ってきた政策の一環として、ファイナンシャル・エイドのシステムは大きく変わっています。2011年には「Net Price Calculator」と呼ばれるシステムが生まれ、年間でかかる大学に通うための費用や、学生が受け取る可能性のあるファイナンシャル・エイドを差し引いた自己負担額を算出できるようになりました。さらに2014年からは、連邦政府提供のエイド申請フォーム「FAFSA(Free Application for FederalStudent Aid(fafsa.gov)」申し込み方法の簡略化が進められ、IRSの納税情報をFAFSAのサイトにダウンロードできるDRT(Data Retrieval Tool)を皮切りに、2015年にはFSAIDを導入し、以前は面倒だったウェブサイトへのログインも簡単になりました。そして今年から始まったのが申請手続きの早期化です。これまで12年生の年次の1月1日が申請受付開始日だったのですが、2016年からは10月1日に変更されます。大学入学願書の時期(通常10月)と重なることで便利になります。

また、FAFSAのサイトでは、納税情報の入力が必要ですが、受付開始日の変更により、入学年の前々年度の確定申告の情報を使用でき、2017~2018年度入学生の場合、FAFSA申請に使用するのは2015年度の納税情報となります(表⑥)。

【表⑥】申請に使用する納税情報は前々年度に変更。今年からFAFSA申請受付開始日が10月1日に!

| 入学年度 |

FAFSA申請期間 |

申請に必要な納税情報の年度 |

| 2015-16 |

2015年1月1日~2016年6月30日 |

2014年 |

| 2016-17 |

2016年1月1日~2017年6月30日 |

2015年 |

| 2017-18 |

2016年1月1日~2018年6月30日 |

2015年 |

| 2018-19 |

2017年1月1日~2019年6月30日 |

2016年 |

最新の確定申告を急いで終わらせる必要がなくなり、余裕を持って手続きできることから、より早期にそして正確なファイナンシャル・プランを立てやすくなったと言えるでしょう。

州内・州外レート適用に注意

アメリカの大学の学費は、州立大、私立大を問わず、毎年3~6%ずつ上昇しています。ここで注意したいのは、同じ州立大学を選択した場合でも、学生の居住場所が州外か州内かによって学費が変わることです。1年間の学費は、例えばState University of New York(NY州立大学)では、NY州内レート適用で2万3167ドルですが、NY州外レートでは3万8247ドルと大きな差が生じます。同様にTexus State University(TX州立大学)の学費は、州内レートでは2万2190ドル、州外レートでは3万4430ドルになります。

【表⑦】各大学の1年間の学費(2016~2017年)

|

一方、私立大学のUSC(南カリフォルニア大学)の学費は、1年間で6万9771ドルになります。費用は莫大ですが、私立大学には州内・州外レートはありません。州外の州立大学は意外にもたくさんお金がかかり、ファイナンシャル・エイド換算後は財源の多い私立大学の学費負担の方が安くなることがあります。(表⑦)

まとめ

●FAFSA申請受付は10月1日。申請時に使用する納税情報は前々年度となる。

●ファイナンシャル・エイド換算後の最終的な自己負担額を確認する。

【取材協力】

福士俊輔

(Certified Financial Planner™)

Midtown Wealth Advisors,Inc.

18411 Crenshaw Blvd, #252, Torrance

☎ 1-800-679-7304

E-mail: info@midtownplanning.com

www.midtownwa.com

新入生インタビュー:私が進学大学を決めた理由(アメリカの大学編)

折井 健人(おりい けんと)さん

進学大学:

Southern Methodist University-Cox School of Business (2016年9月入学)

その他の合格大学:

Bentley University、Chapman University、Fordham University、Loyola Marymount University(Honors Program ) University of San Francisco、Seattle University、Syracuse University

ビジネスをしっかり学べる環境が決め手に

大学を選ぶ最大条件はビジネスの基本を学べること。ビジネスの知識は、将来どの分野に進んでも必ず役に立ちます。その万能性と将来性に早くから惹かれ、ビジネスに強いプログラムのある大学を探すことに注力しました。

この秋に入学するSouthern Methodist University(SMU)は、私にとって理想的な大学です。経営学士号(BBA)を取得できるCox School of Businessに入ることが確約されたBusiness Direct Programの学生として合格できました。SMUはビジネス専攻を希望する入学者がとても多いので、このプログラムに入れたことはうれしかったです。入学後に経済、会計、統計、数学などの必須科目を履修し、2年生の後期から本格的にビジネスを学びます。

合格した大学の中で、Southern Methodist University(SMU)、Bentley University、Loyola Marymount University(Honors Program)に絞り訪問しました。最終的にSouthern Methodist University(SMU)に決めた理由は、Cox School of Businessの評価が全米でとても高く、私の望む進路を実現できると思ったこと、そしてキャンパス訪問で、その素晴らしい環境に一目惚れしたからです。大都市ダラスにありながら、クラスサイズも小さく学生のケアも行き届いています。さらに多くのビジネスリーダーを輩出していることからも、充実したインターンシップ制度や、将来のためのネットワーク作りにも期待が持てます。進学の準備としては、11年生から時間管理に努め、勉強とスポーツを両立。私はLAで生まれ育ちましたが、父の仕事で5年間日本に帰国し10年生で再渡米しています。その際GPAが下がっても、あきらめずに成績を上げ12年生で過去最高値を獲得しました。後で大学の担当者に聞いたのですが、そういった努力も大きく評価されたようです。

|

洪 美陽(こう みはる)さん

進学大学:

Allegheny College (2016年9月入学)

その他の合格大学:

Earlham College(IN)、Hobart & William Smith Colleges(NY)、Knox College(IL)、Lake Forest College(IL)、Ursinus College(PA)など

自分に合ったリベラルアーツ大学を選択

私は中学1年生で渡米したのですが、父の駐在期間が未定だったため、当初は帰国子女枠で日本の高校受験を考えていました。しかし姉の影響もあって、次第にアメリカの大学に進みたいと思うようになり、教育カウンセラーにお願いして、アメリカの大学進学の準備を行うことにしました。大学選びにおいては知名度だけではなく、「自分に合った大学を選ぶこと」が基本でした。私は自分をアピールするのに時間がかかり、大勢の中では埋もれてしまいやすいタイプ。その上、英語で生活していくというハンディから、リベラルアーツ特有の一人ひとりへの手厚いサポートや、教授との深い交流、校外勉強が充実しているところなどが私に合うのではないかと思いました。11年生の春休みからはキャンパス訪問を開始して、当初は父に同行してもらいましたが、ほとんどの大学に1人で訪問しました。実際に足を運ぶことにより、良くも悪くも印象が大きく変わり、最終的に自分が行きたい大学を絞り込むことができました。

最終的に、多数の大学から合格通知と奨学金をいただきましたが、ペンシルベニア州のAllegheny Collegeへの進学を決めた理由は、

①メリットベースエイド(返済なし)を獲得できた

②テニスチームがDivision3と自分のレベルに近く、キャンパス訪問時に非常に印象が良かった

③興味のあるEnvironmental ScienceやBiochemistryを学ぶ環境が整っている

④卒業生とのネットワークの強さを感じた

からです。進学準備を通して、自分に向き合い、悩んだり、大きな達成感を感じたり、多くの経験をしました。大学では自分の可能性を信じて好きなことに挑戦し、将来やりたいことのためにさらにいろんな経験を積んでいきたいです。

日本の大学進学について

拡大する特別入試制度

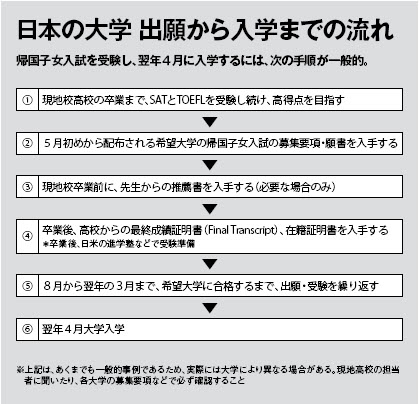

文部科学省の調査によると、日本には2016年5月1日現在で、計777校の大学があり、生徒数は増加傾向にあります(出典『学校数:全国大学一覧、在学者数:学校基本統計(速報)』)。そのうち、約400校が一般入試に加え、特別入試制度を採用しています。いわゆる「帰国子女」の受け入れを行っている大学を探すには、海外子女教育振興財団(www.joes.or.jp)のオフィシャルサイトや同団体が発行している『帰国子女のための学校便覧』などが便利でしょう。

しかし最近では「帰国子女」や「海外帰国生」という名称で特別入試制度を設けていない大学も増えているようです。帰国子女数の減少もありますが、帰国子女であっても、国内AO(アドミッションズ・オフィス:成績証明書などの書類審査と面接で合否が決まる)入試を受験できる大学も増えているのが理由です。このAO入試ですが、2015年文部科学省がまとめた「平成27年度国公私立大学・短期大学入学者選抜実施状況の概要」によると、国立大学でも全体の半数を超える57.3%、47校139学部で実施しています。そして東京の私立大学にいたっては、AO入試や推薦入試で入学する生徒が、全体の6~9割を占めることもあると言われています。「帰国子女」「海外帰国生」の名称にとらわれず、受験可能なAO入試、AC(アドミッションセンター)入試など、多様な入試制度について調べてみましょう。

帰国子女の受験資格は大学によって異なりますが、海外での学校の在籍期間が2年以上継続していることや、卒業の有無、高校を卒業してから2年未満であることなどが挙げられます。入学時期には4月と9月があり、大学によっては、統一テストと呼ばれるSATやTOEFLスコアだけで合否が決まったり、日本で受験することを求めたりとまちまちです。受験する場合は小論文、面接に加え、進む学部によって国語、英語、数学、理科などを受ける必要があります。

地方の大学や国際教養に注目

帰国子女に人気のある大学と言えば、相変わらず東京の私立大学が圧倒的に多く、中でも早稲田大学と慶應大学は、2016年は約200名の帰国子女合格者を出しています。しかし近年は、地方の大学や国際教養を学べる大学にも注目が集まっています。

●公立大学法人国際教養大学 / Akita International University(秋田県)

国際教養教育(International Liberal Arts)を教育理念として掲げており、一般入試に加え、「特別選抜入学試験」として、個別学力検査、面接、提出された資料により、英語の読解力や表現力、高校での活動等を評価します。

http://web.aiu.ac.jp/

●立命館アジア太平洋大学 / APU Ritsumeikan Asia Pacific University(大分県)

外国人学生が半数近くを占め、教員の約半数も外国籍という多文化共生キャンパス。環境・開発、観光学などを学ぶ「アジア太平洋学部」や「国際経営学部」など幅広く学ぶことができます。

http://www.apu.ac.jp/home/

●南山大学 / Nanzan University(愛知県)

2017年度に国際教養学部を設置予定。目標とする人材育成のために、外国語学部との相互乗り入れ科目の積極的導入や主専攻・副専攻制の導入など、これまでの南山大学にない教育課程の編成を目指しています。

http://www.nanzan-u.ac.jp/

現在、国際教養学部を有する大学は全国で20校ほどですが、毎年増えています。 グローバル化を目指す大学が国際教養に力を入れたいという思いが背景にあるようです。

専攻の途中変更は不可

日本の大学がアメリカの大学と大きく異なる点は、入学前に専攻を決定するということです。つまり学びたい分野が変わっても、専攻を途中で変えることはできません。学部名は大学側が決めるため、同じ学部名でも学校によって学ぶ内容がかなり変わってしまうこともあります。実際に大学を訪れたり、卒業生や現役の学生に話を聞く機会を設け、事前に情報を得ることが大切です。

まとめ

●「帰国子女枠」という名称は減少傾向に。代わりに帰国子女も受験可能なAO入試が増えている。

●帰国子女の受験資格は事前に確認。受験科目は大学によって大幅に異なる。

●地方の大学や国際教養を学ぶことができる大学に注目が集まっている。

●専攻の途中変更はできない。学部選びの際には十分な情報を得ること。

【取材協力】

松本輝彦

海外子女教育情報センターINFOE代表

E-mail: matsumoto@infoe.com

www.infoe.com

新入生インタビュー:私が進学大学を決めた理由(日本の大学編)

海部 真世(かいふ まよ)さん

進学大学:

慶應義塾大学総合政策学部(2015年9月入学)

その他の合格大学:

University of California Barkley、Irvine、San Diego、Riverside

日本の教育で図る差別化と将来の基盤作り

高校在学中はUC Berkleyが第一志望で、日本の大学に進学するつもりはありませんでした。ところがUC系大学に出願した後、母のアドバイスもあって、日本の大学について調べたところ、慶應義塾大学には、GIGAという英語によるプログラムがあり、帰国子女や留学生に対するサービスが手厚いこと、また私が学びたい政治を学部で履修できると知り、興味を持ちました。UC Berkley合格からまもなく、慶應義塾大学からも合格通知が届き、両親とも何度も話し合いを重ね、慶應義塾大学に進むことを決意しました。

進学の大きな決め手は、将来を考えた時に、どちらが在学中に得られるものが大きいのか、ということでした。幼い頃に渡米しアメリカの教育を受けてきた私にとってUC Berkley進学はとても魅力的でしたが、同時に日本人の考え方やマナーなどを身に付けたいという思いがありました。慶應義塾大学に進むことで、今後、自分を差別化できる良い機会になるのではないかと思ったのです。現在、湘南藤沢キャンパスで総合政治学を学びながら、「日本若者協議会」とボランティア団体「Club World Peace Japan」にも所属しています。「日本若者協議会」は、若者の声を政策に反映させることを目的とし、現役の国会議員にもお会いでき、とても勉強になります。またボランティア団体の活動では、熊本地震の支援をはじめ、全国を回る機会も増え、充実した日々を送っています。いずれは日本を拠点に、政治や国際関係に関わる仕事に就きたいと思いますが、アメリカやヨーロッパに留学もしたいし、国際政治やインターナショナルリレーションシップも学びたいと考えています。 2つの大学の間で大いに悩み迷ったものの、この時間があったからこそ、最良の選択ができたのだと思います。

大谷 光波(おおたに みなみ)さん

進学大学:

上智大学総合人間学部心理学科(2016年4月入学)

その他の合格大学:

関西学院大学、国際基督教大学

進学塾で早期受験対策。時間をかけ準備

中学2年生でアメリカに来たのですが、小学生の時にも父親の仕事のためヨーロッパにいたことがあり、進学するなら日本の大学に行きたいと考えていました。ところがビザの関係で、高校を1年早く卒業しなくてはならず、入学してすぐ、カウンセラーと話し合い、特別なスケジュールを組んでもらうことになりました。4年間のカリキュラムを3年で終わらせるため、日々の授業をこなすだけで一苦労。さらに10年生の時に進学塾に入塾し、日本の大学に進む準備を始め、寝る時間も取れずつらいこともありました。

そんな私を支えていたのは、日本の大学で心理学を学びたいという強い思い。大学の情報に関しては、日本の大学は入学前に専攻を決めなければならないので、学部や学科の内容などに詳しい進学塾の先生に相談し、先に帰国した先輩に話を聞き、学部選びは慎重に行いました。国際教養や英語なども候補に挙がりましたが、やはり一番興味のある心理学を選ぶことにしたのです。

2015年6月に高校を卒業し、その後家族とともに帰国しました。入学試験は9月以降の大学が多いため、帰国後もアメリカで通っていた進学塾のスカイプセミナーを取り、帰国子女入試対策を続けました。日本の進学塾に行かなかった理由は、コース途中で入校することに不安があったこと、また私の性格や進路を熟知した先生に指導してもらったほうが良いと思ったからです。

受験の結果、数校から合格通知をいただきましたが、上智大学を選んだのは、なんといっても心理学のプログラムが秀逸で、1年生から専門分野を学べるという点です。心理学を習得する上で、机上論だけでなく、さまざまな経験を通して学んでいきたいと思っています。

(秋の増刊号 2016年掲載)