人間育成を目指す、アメリカのリベラルアーツ教育

アメリカの大学教育の特徴に、「リベラルアーツ教育」が挙げられます。これは、身に付けるべき教養を深めるための教育であり、「教養教育」とも呼ばれています。今回は、アメリカの大学におけるリベラルアーツ教育についてお話しします。

日本とアメリカで異なる教養教育の捉え方

教養教育は、日本の大学でも行われてきました。大学4年間を「教養課程」と「専門課程」に分け、教養課程で一般教養を幅広く身に付けるのが一般的ですが、教養教育は日本ではあまり重要視されてはいませんでした。特にバブル後の就職氷河期以降、就職率を高めたい、即戦力を求める企業のニーズに応えたいとする大学の思惑が、”専門教育偏重”の流れを加速させました。もちろん、教養教育の重要性を説く大学もありますが、教養を学んで社会に出ても直接役に立たないと誤解する人は多く、社会の理解が追い付いていないのが現状です。

一方アメリカでは、「リベラルアーツ・カレッジ」が高い人気を誇り、日本人でもこの種のカレッジを希望する学生が増えています。リベラルアーツ・カレッジとは、高い教養を有するバランスの取れた人間の育成に注力した大学です。特定の職業に直結する専門知識や技術の会得よりも、幅広い教養の修得を重視した教育を行うことで、将来さまざまな分野で活躍できる人材を育てます。

アメリカのリベラルアーツ・カレッジは学部の教育を重視するため、多くは小規模な私立大学です。大規模な総合大学では得られない、各学生のニーズに応じたきめ細かな指導が受けられることが最大の魅力です。リベラルアーツ・カレッジではそれぞれの学生に進路カウンセラーが付き、クラスの履修方法や専攻の選び方、将来の進路に至るまで親身になって相談に乗ってくれます。もし自分に合う専攻がない場合は、新たに専攻を作ってもらうこともできます。

アメリカの総合大学も力を入れるリベラルアーツ教育

アメリカの州立大学や大規模私立大学のように、多数の学部を有し、大学院レベルの教育にも力を入れる大学は「総合大学」と呼ばれています。また、研究に力を入れている大学は「研究系大学」と呼ばれることもあります。研究系大学は、リベラルアーツ・カレッジと対極の大学に見えるかもしれませんが、実は研究系大学の中にも、リベラルアーツ教育に力を入れている大学は多いのです。

例えば、ハーバード大学やコロンビア大学のような名門研究系大学も、学部ではリベラルアーツ教育が行われています。また、マサチューセッツ工科大学(MIT)のような理工系専門の大学でも、リベラルアーツ教育に力を入れています。MITと言えば、学部でも最先端の科学や技術の教育が行われているイメージがありますが、実際はそうではありません。先端科学や技術は、大学院以降の研究を通じて自ら開拓していくものであり、学部は将来の準備を行う場として「学ぶ」スキルを身に付けることに力を入れているのです。

「サービスアカデミー」と呼ばれる士官学校(陸軍士官学校や海軍士官学校など)も、アメリカを代表するリベラルアーツ・カレッジと言えます。入学にリスクは伴いますが、世界最高レベルのリベラルアーツ教育が無料で受けられ、さらに給料も得られ、外国人でも進学でき、卒業生の社会的評価はアイビーリーグ卒に勝るとも劣らないなどメリットは尽きません。

将来社会で活躍するリーダー育成を目指す

リベラルアーツ教育が目指すのは、あらゆる問題を総合的に判断できる能力であり、幅広い視野で物事を捉えて決断できる能力であり、また、さまざまなタイプの人々を納得させられるコミュニケーション能力でもあります。つまり、将来社会で活躍するのに必要なあらゆる能力を高めることがリベラルアーツ教育の目的なのです。したがって、リベラルアーツ教育は社会でリーダーとして活躍できる人材の育成を目指す、体系的な教育と言えます。

リベラルアーツ教育の重要性は、近年日本の産業界でも認識されつつあるように感じます。就職活動に際して専門知識やコンピュータースキルなどの修得に力を入れる学生が多い中、「考える力」や「コミュニケーション能力」を有する学生を高く評価する企業が増えています。つまり、日本の産業界も、”今の知識”よりも”将来にわたって学び続ける力”が評価される時代になりつつあるということです。これこそ、リベラルアーツ教育で得られる価値なのです。

(2013年4月16日号掲載)

アメリカのリベラルアーツ・カレッジの特徴と選び方

アメリカの大学が「リベラルアーツ教育」に力を入れていることは、今までも何度かお話ししてきました。質の高いリベラルアーツ教育を提供するリベラルアーツ・カレッジ(LAC)は学生から高い人気を誇り、進学を希望する日本人学生も増えています。今回は、リベラルアーツ・カレッジの特徴と選び方についてお話しします。

アメリカのリベラルアーツ・カレッジが提供する学部学生のための教育プログラム

リベラルアーツ・カレッジは、幅広い教養の修得を重視した教育を行い、将来さまざまな分野で活躍できる人材を育てる大学です。特定の職業に直結する専門知識や技術の会得よりも、幅広い学問領域を学び、多分野にまたがる問題を解決する能力を高めることに注力しています。

一般的なリベラルアーツ・カレッジの特徴として、以下のような点が挙げられます。

①小規模:全学生数は700から2500人程度で、原則として学部のみ

②少人数制:1クラスのサイズは12から30人程度

③全寮制:大半の学生(70から100%)が寮生活

④個別指導:個々の学生に対するきめ細かいサポート

リベラルアーツ・カレッジの根幹をなすのが教職員と学生の密接な関係です。研究系大学がリサーチや大学院教育に注力しているのに対し、リベラルアーツ・カレッジでは、全ての教職員は学部学生のためだけに存在します。

アイビーリーグをはじめとする大規模大学では、高名な教授が学部のクラスを担当することはめったになく、それどころか、アシスタントの大学院生が学部の授業を担当することもよく見受けられます。これに対し、リベラルアーツ・カレッジでは、全てのクラスにおいて担当教授本人から学べます。

少人数のクラスでは先生への質問がしやすく、クラスのディスカッションにも参加しやすいなど、学習面で大きなメリットがあります。また、クラスでは全ての学生に気を配った指導が行われるので、単なる教科指導だけでなく、時には学習の進め方や日々の生活についてのアドバイスなども行われます。100人規模の教室でレクチャーを受ける大規模総合大学のクラスでは望むべくもないことです。

リベラルアーツ・カレッジでは、それぞれの学生に進路カウンセラーが付き、クラスの履修方法や専攻の選び方、将来の進路に至るまで、親身になって相談に乗ってくれます。もし自分に合う専攻がない場合は、新たに専攻を作ってもらうこともできます。また、大学院に進学する学生のサポートも充実しており、一般的な修士課程だけでなく、ロースクールやメディカルスクール、Ph.Dなどを目指す学生の指導なども行われます。

就職にも強いアメリカのリベラルアーツ・カレッジ

リベラルアーツ・カレッジでは専門性が身に付かないので就職に不利だと言う人もいますが、実際はそうではなく、卒業生はあらゆる職種において高い競争力を発揮しています。その理由として、将来性と即戦力の両面で期待できることが挙げられます。

リベラルアーツ・カレッジで習得したスキル、例えば論理的な思考力や作文力、コミュニケーション力、問題解決力などは、生涯にわたって学び続けるのに必要な能力であり、就職活動の際に高く評価されます。このような能力を持つ卒業生は、職場でも大きく成長し、重要な役割を担っていくことになるのです。

リベラルアーツ・カレッジの卒業生は、即戦力としての価値も高く評価されています。ウィリアムズ大学の調査によると、リベラルアーツ・カレッジの学生は総合大学の学生に比べてインターンシップを通じて1年以上の経験を積んだ学生の割合が高く、また在学中に海外で学ぶ学生の割合も高いそうです。大規模大学の学生がクラスの中だけで学んだ知識よりリベラルアーツ・カレッジの学生が学外で積んださまざまな経験の方が、社会ですぐに役立つというのは頷けます。

リベラルアーツ・カレッジは小規模だということもあり、各大学の個性がはっきり出ています。そこで、自分との相性の見極めが非常に重要となりますので、なるべく多くの大学を訪問し、自分自身で判断してください。また、小規模故に、専攻の数や課外活動の種類なども大規模大学と比べると限られているので、自分に必要なサービスが得られるか、しっかり調べましょう。

学費補助(FA)も、大学選びにおける重要なポイントです。リベラルアーツ・カレッジの奨学金の額は、一般的には州立大学と比べるとはるかに大きいですが、大学により、メリット重視、ニーズ重視など、FAの扱いが異なるので、自分にとってどのようなタイプの大学から奨学金が取りやすいのかも考慮して大学を選ぶことをお薦めします。

(2014年10月16日号掲載)

参考:アメリカのリベラルアーツ・カレッジランキング 2017(出典:『Top 25 Liberal Arts Colleges in the U.S. 2017』 Forbes)

| ランキング |

大学名 |

場所 |

種別 |

| 1 |

Pomona College

ポモナ・カレッジ |

Claremont, CA

カリフォルニア州 |

私立 |

| 2 |

Claremont McKenna College

クレアモント・マッケナ大学 |

Claremont, CA

カリフォルニア州 |

私立 |

| 3 |

Williams College

ウィリアムズ大学 |

Williamstown, MA

マサチューセッツ州 |

私立 |

| 4 |

Amherst College

アマースト大学 |

Amherst, MA

マサチューセッツ州 |

私立 |

| 5 |

Harvey Mudd College

ハーベイ・マッド大学 |

Claremont, CA

カリフォルニア州 |

私立 |

| 6 |

Swarthmore College

スワースモア大学 |

Swarthmore, PA

ペンシルベニア州 |

私立 |

| 7 |

Bowdoin College

ボウディン大学 |

Brunswick, ME

メイン州 |

私立 |

| 8 |

Haverford College

ハバフォード大学 |

Haverford, PA

ペンシルベニア州 |

私立 |

| 9 |

Washington and Lee University

ワシントン・アンド・リー大学 |

Lexington, VA

バージニア州 |

私立 |

| 10 |

Wesleyan University

ウェズリアン大学 |

Middletwon, CT

コネチカット州 |

私立 |

| 11 |

Davidson College

デビッドソン大学 |

Davidson, NC

ノースカロライナ州 |

私立 |

| 12 |

Bates College

ベイツ大学 |

Lewiston, ME

メイン州 |

私立 |

| 13 |

Carleton College

カールトン・カレッジ |

Northfield, MN

ミネソタ州 |

私立 |

| 14 |

Middlebury College

ミドルベリー大学 |

Middlebury, VT

バーモント州 |

私立 |

| 15 |

Colgate University

コルゲート大学 |

Hamilton, NY

ニューヨーク州 |

私立 |

| 16 |

Scripps College

スクリップス・カレッジ |

Claremont, CA

カリフォルニア州 |

私立 |

| 17 |

Wellesley College

ウェルズリー大学 |

Wellesley, MA

マサチューセッツ州 |

私立 |

| 18 |

Vassar College

ヴァッサー大学 |

Poughkeepsie, NY

ニューヨーク州 |

私立 |

| 19 |

Oberlin College

オーバリン大学 |

Oberlin, OH

オハイオ州 |

私立 |

| 20 |

Barnard College

バーナード・カレッジ |

New York, NY

ニューヨーク州 |

私立 |

リベラルアーツ・カレッジなどの小規模大学におけるSTEM(理工系教育)プログラム

STEM(Science, Technology, Engineering and Mathematics)の専攻を目指す学生は、規模の大きな研究系の総合大学に注目しがちですが、小規模大学の中にも質の高い理工系教育を行っているところは少なくありません。今回は、小規模大学のSTEMプログラムをご紹介します。

リベラルアーツ・カレッジのSTEMプログラム

質の高い教育ときめ細かいサポートはリベラルアーツ・カレッジの魅力の一つですが、それはSTEM教育にも当てはまります。単なる知識の詰め込みだけでなく、少人数でのディスカッションやグループワーク、実験を通じて理解を深められるのは大きな魅力です。STEM教育は、女子大学でも積極的に行われており、Smith College やBryn Mawr Collegeが力を入れている大学として知られています。

学部生の研究活動をしっかり支援してくれるのも、リベラルアーツ・カレッジの強みです。STEM専攻で進学した大学生に話を聞くと、中には1年生(フレッシュマン)からリサーチプロジェクトに参加している学生がいますが、大半はリベラルアーツ・カレッジの学生です。研究系の総合大学に進学した学生で、フレッシュマンからリサーチに参加できている学生の話はほとんど聞きません。

学部で研究活動に関わることは、インターンシップ等の就職活動や大学院進学の際に高く評価されます。例えば、バイオメディカルに強いと言われている研究系の総合大学に進学するよりも、リベラルアーツ・カレッジに進学してバイオのリサーチプロジェクトに参加する方が、結果的に将来目指す進路への近道になる可能性は大いにあります。

リベラルアーツ・カレッジは小規模で工学部がないのが一般的ですが、それでも工学系を専攻する方法があります。3‐2エンジニアリング・プログラムは、多くのリベラルアーツ・カレッジが採用している方法で、このプログラムでは、リベラルアーツ・カレッジで3年間履修した後、工学系の専攻を持つ提携大学に転学(トランスファー)し、そこで2年間履修します。5年間の学習が終わった時点で、在籍した2つの大学からそれぞれ学位が得られます。例えば、3年在籍したColorado Collegeで生物学士、その後2年在籍したColumbia Universityでバイオメディカル工学士というように、2つの学士を取得できます。

3‐2エンジニアリング・プログラムは、卒業まで5年かかる上に、転学先の大学に無条件で受け入れてもらえるわけではなく、また転学後の奨学金など不確定な要素が多いため、誰にでも勧められる選択肢ではありません。しかし、最高水準の教育が受けられ、就職にも極めて有利など、メリットも大きいので検討する価値はあるでしょう。もっとも工学系を専攻することがあらかじめ決まっている場合は、最初から工学部のあるリベラルアーツ・カレッジに進学する方法もあります。

エンジニアリング専攻があるリベラルアーツカレッジの例

| 大学名 |

市 |

州 |

タイプ |

学部学生数 |

| Harvey Mudd College |

Claremont |

CA |

共学 |

804 |

| Smith College |

Northampton |

MA |

女子大 |

2,563 |

| Union College |

Schenectady |

NY |

共学 |

2,242 |

| Bucknell University |

Lewisburg |

PA |

共学 |

3,565 |

| Lafayette College |

Easton |

PA |

共学 |

2,503 |

| Swarthmore College |

Swarthmore |

PA |

共学 |

1,542 |

| Trinity University |

San Antonio |

TX |

共学 |

2,297 |

小規模工科大学のSTEMプログラム

工科大学は、STEM分野が特に充実している大学です。中でも小規模な工科大学は、研究系大学の高度なSTEM教育とリベラルアーツ・カレッジの質の高いサポートを併せ持つ大学として、進学を希望する学生が増えています。STEM以外の専攻があまりないことや、一般教養で履修できるクラスが限られるなどのデメリットはありますが、自分が将来目指す進路がはっきりしていて、その進路に向かって突き進みたい学生にとっては、理想的な環境と言えるでしょう。

小規模工科大学の例

| 大学名 |

市 |

州 |

タイプ |

学部学生数 |

| Embry-Riddle Aeronautical University |

Prescott |

AZ |

共学 |

1,984 |

| Rose-Hulman Institute of Technology |

Terre Haute |

IN |

共学 |

2,280 |

| Franklin W. Olin College of Engineering |

Needham |

MA |

共学 |

370 |

| Kettering University |

Flint |

MI |

共学 |

1,732 |

| Cooper Union |

New York |

NY |

共学 |

876 |

| LeTourneau University |

Longview |

TX |

共学 |

2,250 |

| Milwaukee School of Engineering |

Milwaukee |

WI |

共学 |

2,596 |

大学院進学準備としての学部教育の役割

大学は知名度やランキングで選ぶのではなく、自分との相性で選ぶという基本的な考え方はSTEMの学生の場合でも同じです。大学選びの際に、機械工学や電気工学など、自分が専攻する分野の評価を気にする学生もいますが、それはあまり重要ではありません。工学系であっても学部教育では幅広い教養を身に付け、基礎学力を高めることが主眼であり、専門分野を極める教育は主に大学院で行われます。

STEM専攻の学生は大学院に進学するのが一般的なので、大学選びは大学院進学の準備という側面もあります。いくら有名大学に進学しても、成績が伴わなければ満足のいく大学院進学は望めませんし、逆に無名大学でも、きちんと成果を挙げれば大学院進学には大いに有利となります。したがって、学部では、まず自分に合った環境で基礎学力を高めることを念頭に、大学院進学への準備を行うことが重要です。

(2017年6月16日号掲載)

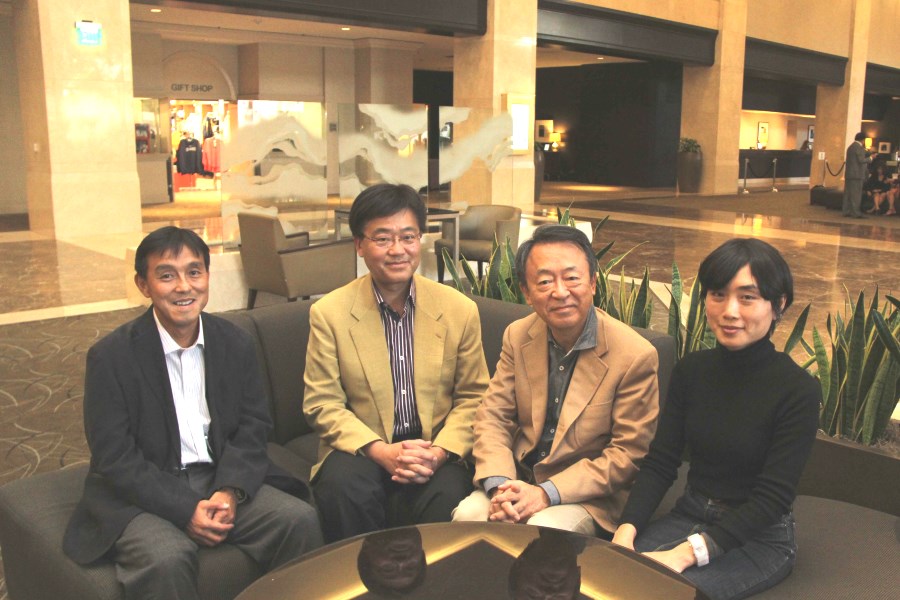

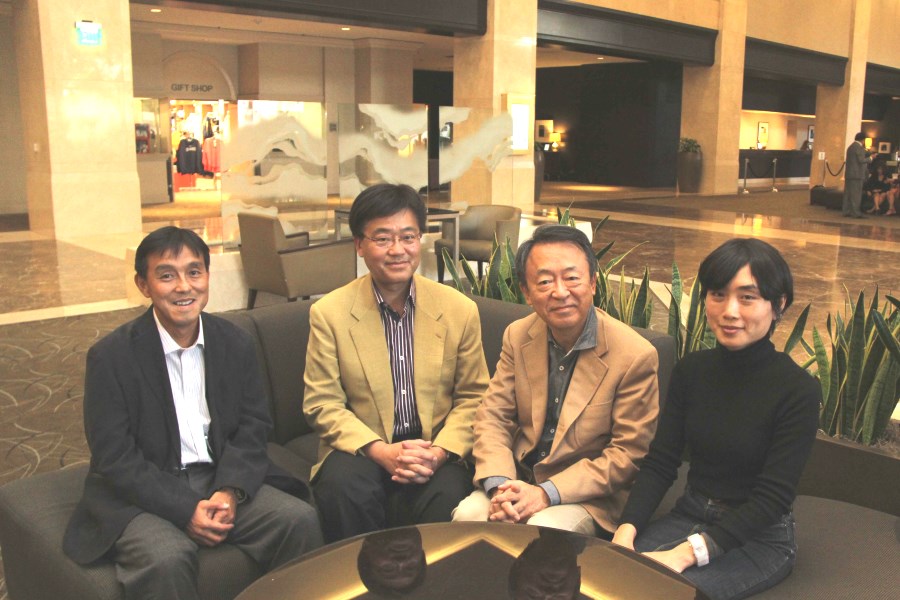

リベラルアーツ教育が次世代を作る!(教育座談会:池上彰x上田紀行x伊藤亜紗x原田誠)

長い間、「専門性」に重点を置いてきた日本の大学教育。ところが価値観が多様化する近年、幅広い視野を持った人材が求められるにつれ、リベラルアーツ教育(教養教育)の価値が改めて注目されています。日本により良いリベラルアーツ教育を導入すべく、カリフォルニア州の大学を視察に来られた東京工業大学リベラルアーツセンターの教授陣と、ライトハウス誌コラムニストの原田誠さんにお話をうかがいました。

(写真左から)

原田 誠さん

教育コンサルタント。国際的に活躍する人材育成を目指し、MACS Career&Education を設立し、各種人材育成や進学指導を行っている。

上田紀行さん

東京工業大学リベラルアーツセンター教授。文化人類学者。著書『生きる意味』は大学入試出題率第1位の著作。

池上 彰さん

東京工業大学リベラルアーツセンター教授。日本放送協会に記者、キャスターとして勤務後、2005年からフリーランスのジャーナリストとして活躍。

伊藤亜紗さん

東京工業大学リベラルアーツセンター准教授。専門は美学、現代アート。著書に『ヴァレリーの芸術哲学、あるいは身体の解剖』。

-東京工業大学(以下、東工大)でもリベラルアーツセンターを設立されましたが、なぜ今、リベラルアーツ教育が注目されているのでしょうか?

上田:東工大は理工系の大学ですが、1960年代、70年代は優れた文系の先生をたくさん揃えた大学として有名でした。ところが90年代、大学の競争力を高めるために早めに専門教育を行おうと、文系科目を軽視する風潮になりました。ところが、その方針で20年間教育を行ってみたところ、専門の学問しか知らないので、自分の研究が社会的にどういう意味があるのか、世界のどんな問題にどう自分が貢献できるのかといった大きな視野を欠くことになりました。また、科学技術がこれだけ大きな役割と影響力を持っているにもかかわらず、倫理的な知識もなければ、自分の考えもない状態になってしまったのです。そこで大きな反省が起き、リベラルアーツ教育が見直されてきたわけです。

池上:戦後、旧制高校が新制大学の1、2年になり、パンキョーと呼ばれる一般教養課程になりました。ところが、パンキョーは高校の繰り返しに過ぎずつまらない、それよりは早く専門をやりたいという学生の意向があり、十数年前から大学教育の大綱化、つまり自由にカリキュラムを組んで良いことになりました。その結果、全国の大学が文系理系問わず、一般教養を解体し、1、2年から専門科目を増やしたのです。ですが、しばらくすると企業から最近の大学生は一般常識がないのではないかと言われるように…。決定的だったのはオウム真理教の事件です。エリートの理科系の連中が、とんでもないことをしてしまって、大学での教養教育が間違っていたんじゃないかと、リベラルアーツ教育に対する見直しがありました。

-それは従来の文系の教育とは別のものなのでしょうか?

上田:リベラルアーツ教育は、昔は教養教育と言われていました。かつての教養教育は、戦前の一高(現在の東京大学教養学部などの前身となった旧制高等学校)などで形作られてきて、地方からの秀才が東京に来て、いかに西洋的な古典の知識を身に付けて、田舎の子と違う知識人になるかといった、自分を知識人の階級にしていく意味合いがありました。ですが、これからのリベラルアーツ教育は、その教養主義とは一線を画するもので、どのように幸せな社会にしていくのかという未来志向のものだと考えています。

-ご自身の教養は大学教育で身につけられたものでしょうか?

池上:私の頃はつまらない一般教養の時代でしたから、授業なんか出なかったですね(笑)。自分で好きな本を読んで、あるいは読書会を開いて勉強していました。

伊藤:本質的には教養は自分で自分を育てるもので、与えられるものではないですよね。

-教養よりも専門性を早く身に付けたいと焦る学生もいますよね。

上田:日本では90年代から成果主義が取り入れられ、勉強やビジネスでも短期間で評価に結びつくことが求められる傾向が出てきました。そうすると高校生は志望大学の入試科目だけを勉強し、それ以外の知識がほとんどない状態に。また、すぐに評価に結びつくと、何か一つの正解があり、そこが正しくて評価されるものだと考えがちです。そうなると、実際の社会では、多様な価値観の中で皆で合意していくことが重要になるにもかかわらず、その能力のない人間を生産してしまうことになる。リベラルアーツは実学から遠いもののように思われますが、実は一つの評価軸だけで決められないこの世界で、いかに自己実現し、他者を実現させながら生きていくかにつながる実践的なものなのです。

伊藤:実際、社会人になって初めて教養の必要性を感じる人が日本ではとても多く、今、教養ブームが起きていますね。

-アメリカと日本のリベラルアーツ教育の違いは何でしょうか?

リベラルアーツは自分を自由にしてくれます(伊藤)

|

伊藤:発祥のイギリスとアメリカでも違いますし、大学ごとに相当幅があります。少人数のクラスで先生との濃いコンタクトの中で学んでいく伝統的なリベラルアーツ教育は、教員数も予算も施設も限られた日本では実現は難しい。それを逆手にとって学生同士が学び合うような場を構想していますが、そういったことがうまくいけば、日本的なリベラルアーツ教育の特徴になる気がします。

原田:リベラルアーツ教育というと、日本ではどういうプログラムを作るかという発想になりますが、アメリカではそれは教育に対するアプローチの仕方です。つまり自分で考え、論理的な思考力や読む力、書く力など社会に出て役立つスキルを身に付ける学習方法です。どちらが良い悪いということではありませんが、リベラルアーツ教育がアメリカで深く浸透している理由には、リベラルアーツ教育で学んだ学生を企業も高く評価していることがあります。日本でも最近、社会で最終的に活躍できる人は幅広く教養を身に付けた人だと組織が分かってきて、教養を身に付けた人を採用する傾向が見られ、それが大学にも影響しています。

自ら問いを立てる力がリベラルアーツでは(池上)

|

上田:今、日本の大学は過渡期を迎えています。かつては入学時の偏差値が高い大学が良い大学とされてきましたが、バブルが崩壊し経済も停滞する中で、大学の名前以上に、大学の教育力、輩出する人材の質が問われ始めています。

池上:有名大学の先生は研究者として大学にいるので、教育者だという自覚が薄かったのです。一方、有名ではない大学は就職率の良さで売るしかなく、専門学校のような教育をするなど、大学は二極化しつつありました。そこで中程度の大学が、やはり教育でやるしかないとなってきたのが現状だろうと思います。

-アメリカで学ぶ日本人生徒は、日米どちらの大学への進学が良いのでしょうか?

原田:大学進学はゴールではなくて、キャリアのスタートです。ですから、もっと先の将来を考えたときに、自分がどこでどんなふうになっていたいのか、まず目標を定めることが必要です。一つに定まらないかもしれなくても、方向性を決めたときに、そこに辿りつくためのプロセスを考え、そのためにどんな教育が自分にメリットがあるか考えていけばいいかと思います。日米だけではなく、大学ごとに教育の仕方もさまざまですから、学びたい学習スタイルとのマッチングが大事になります。自分が満足して学べる環境がたまたま日本かもしれませんし、他の国かもしれません。ただアメリカで学ぶ学生は言葉の心配がないわけですから、世界中どこでも学べます。その幅の広い選択肢の中から、自分に一番合った環境を選んでいくのが良いでしょうね。

リーダーを生み出すにはリベラルアーツが必要です(上田)

|

上田:日本の大学には帰国子女枠があり、アメリカで学ぶ人はすごく入りやすいです。でも名前のある大学だからいいという時代ではありません。やりたいことを明確化して、それが大学の学部やカリキュラムとマッチしているかどうかを見極めていかないと。マッチングが問題になるということは、自分自身が何をやりたいのか、自分自身を知ることに関してもシビアでないといけない。相手の大学の教育の内容だけを見ていてもいけません。ただ、18歳や19歳での選択ですから、いくら周到に準備してもバクチの部分もある(笑)

原田:18歳で決めた進路が将来もピッタリ合っていればいいですが、皆が皆そうではないわけで、そもそも18歳の時点で選べない人も大勢います。そういう人には、学部や学科を決めずに受験でき、入学後も専攻を変えられるアメリカの大学システムは非常に魅力的です。逆に将来がきちんと見えている人は日本の大学でもいいかもしれません。迷っている人や考えが及んでいない人は、リスクを抑える意味でも、アメリカの大学という選択肢はあると思います。

-最後に、皆さんにとってのリベラルアーツとは何でしょうか?

大学の教育と自分とのマッチングが重要です(原田)

|

伊藤:リベラルアーツは色々なものをつなぐので、全体を俯瞰できます。自分がやっているものの周りにどんな問題や研究ルートがあるかも意識しながら専門をやっていける。だから、もし現在やっているところが違うと思ったら、もっと自分の興味に近いのはこっちかなと進んでいける。自分を自由にしてくれますよね。

池上:高校までは色々な問題を先生から出されて、問題を出す側がどのような答えを求めているかを推測して、その問いに答えることばかり考えてきたけれども、社会に出てからは問いを立てる力が必要なんじゃないかと思います。自ら問題点を見つけ、その疑問を感じ、それをどうすればいいのかなと問いを立てる力、それがリベラルアーツではないかと、私は定義しています。

上田:できる人は世の中にたくさんいますが、尊敬される人はどれだけいるのかということをよく考えます。誰かが作った価値観の中で必死に偏差値を上げようとする人ではなくて、自分で価値、そして未来を作っていける人が本当の意味でのリーダーになっていくと思います。そういう人を生み出すためには、絶対リベラルアーツが必要だと思っています。

(2014年12月16日号掲載)